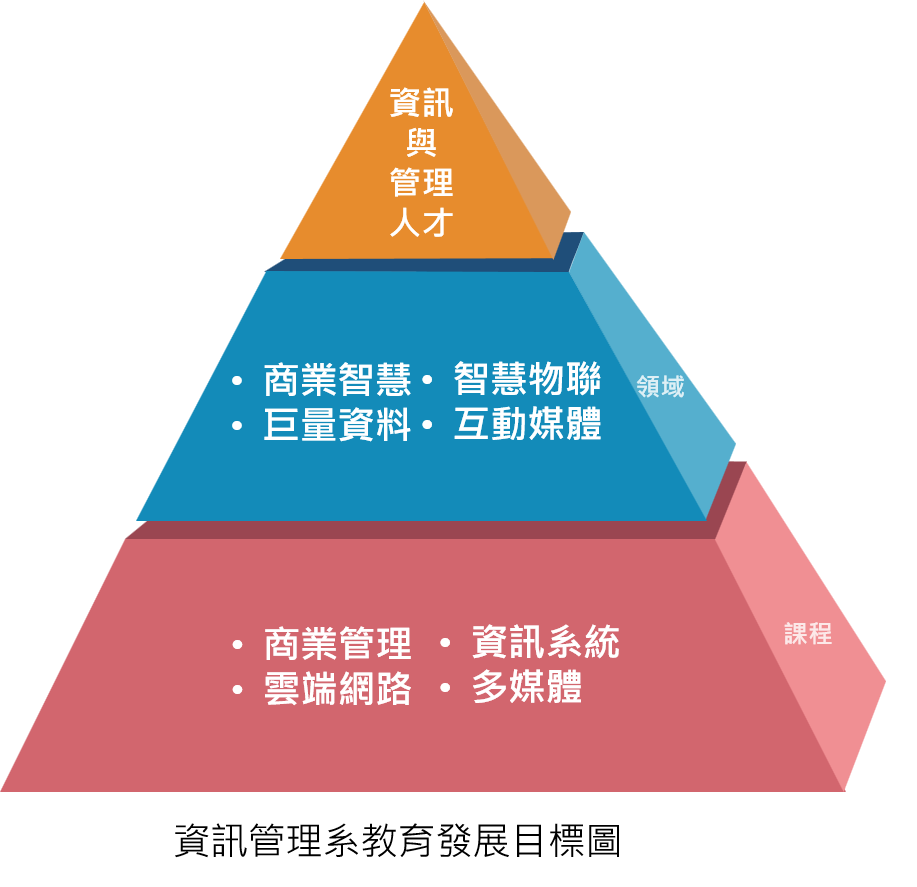

本系長久以來的教育目標為培育優秀的資訊與管理人才,針對專業課程,發展為「商業智慧」、「智慧物聯」、「巨量資料」及「互動媒體」為本系四大核心領域,並規劃「商業管理」、「資訊系統」、「雲端網路」、「多媒體」等作為四大課程模組設計。

商業智慧

屬於企業電子化的一環,運用在客戶聯絡、庫存管理、績效管理、客群分析、產品收益等系統,能降低企業的營運成本、加快企業的決策流程。

巨量資料

又稱為大數據或海量資料,意指針對大量資料的整合服務。藉由雲端科技,利用平行運算及搜尋等方式,提供使用者在一定的時間內快速獲得所需資料。

智慧物聯

物聯網是網際網路、傳統電信網等資訊承載體,讓所有能行使獨立功能的普通物體實現互聯互通的網路,應用範圍包括運輸物流、健康醫療、智慧環境等領域。

互動媒體

數位內容是近年重要的產業,藉由融合美學、科學、企劃及各種領域知識,加上應用資訊科技來製作數位內容,如數位遊戲、E化教育、智慧行動裝置APP、3DAR/VR等。